Résistances : anticorps - visibilté - una terra di donne - radicalité

Rappels

En 1943, Simone de Beauvoir publie son premier roman, "L'invitée", où elle raconte sa relation à trois avec Sartre et Olga.

En 1949, Simone de Beauvoir publie "Le Deuxième sexe", essai philosophique féministe, qui fait scandale. À la fin, un chapitre est consacré aux lesbiennes, dont le contenu est fort contestable et contesté par certaines.

En 1956, Violette Leduc publie "L'affamée", où elle raconte sa passion pour Simone de Beauvoir. En 1966, c’est "Thérèse et Isabelle" qui relate, après censure par Beauvoir et Gallimard, la relation amoureuse entre deux collégiennes. Il faudra attendre 2000 pour que Gallimard publie enfin la version intégrale.

En 1964, Monique Wittig publie "L’Opoponax". On y trouve déjà une perception visionnaire et porteuse d’utopie du rôle du genre, et de sa transgression à travers l’utilisation du pronom collectif indéfini On. C’est aussi l’histoire d’un amour entre deux adolescentes.

En 1967, paraît aux Etats-Unis le pamphlet explosif de Valérie Solanas "SCUM Manifesto" Society for Cutting Up Men (Société pour tailler les hommes en pièces), texte plein de rage et de fureur contre la classe des hommes et la domination mâle.

Où sont les lesbiennes ?

Avant 1968, il n’existait en France pour les lesbiennes que quelques "boîtes", L’Entre Nous à Pigalle dès les années 30, Le Monocle, Chez Moune..., et l’association Arcadie crée en 1954, avec sa revue du même nom. Une petite minorité de lesbiennes y adhère. Dirigée par André Baudry, elle prêchait la bonne tenue et la tolérance et dura jusqu’en 1982 avec plusieurs antennes en province. À partir de 1970, les lesbiennes se retrouveront surtout au Pousse au crime, bar-discothèque mixte du quartier St Germain.

Avec les "gays" ?

"En mai 68 il ne s’agissait pas de revendiquer des droits mais de changer la vie, de tout remettre en question, de détruire tous les rapports de domination, tout ce qui prétend empêcher d’être, et dans tous les domaines dont, bien sûr, la sexualité." (1)

Grosse polémique néanmoins autour de ce dernier domaine. Vers la mi-mai, des garçons d’Arcadie ont fondé le Comité d’Action Pédérastique Révolutionnaire (2) à la Sorbonne. Quelques lesbiennes y participent. Une délégation étudiante hollandaise aussi.

Bien vite deux courants s’opposent : l’un, approuvé par les Hollandais qui ont déjà le mariage légal, propose une révision des lois et une liste de revendications telles que l’égalité devant l’emploi et le logement, une feuille de déclaration d’impôts commune pour les couples, le bénéfice de la SS entre amis, le droit à l’héritage après un certain nombre d’années vécues ensemble, que la revue Arcadie ne soit plus interdite à l’affichage et à la publicité.

L’autre courant affirme : notre lutte ne vise en aucun cas à nous faire accepter... La tolérance servira seulement à renforcer la bourgeoisie, il faut aller plus loin. Une lesbienne américaine déclare : le droit de vote réclamé par les femmes à cor et à cri ne nous a procuré qu’un semblant d’égalité avec les hommes ! Elle proposera plus tard à la Sorbonne une motion Nous sommes tous des pédés, sur le modèle Nous sommes tous des juifs allemands. Tout le monde se récriera, en dignes disciples de Proudhon et Engels, mais aussi de Gorki, de Reich et d’André Breton.

Un autre reprend La lutte homosexuelle révolutionnaire n’a pas pour objectif de nous insérer dans le système existant. Tous les avantages que tu obtiendras d’eux ne feront que t’asservir davantage à tes oppresseurs.

On cite Marcuse, philosophe allemand, encore inconnu en France, mais très lu dans l’Allemagne de mai 68 : certaines franchises octroyées par la société industrielle cautionnent l’oppression générale en montrant qu’on peut, dans le cadre du système, exercer des libertés personnelles. Nous garder de tomber dans le piège...

L’échec du soutien des étudiants de la Sorbonne aux ouvriers de Renault occupant leur usine n’arrange pas les choses. Le CAPR s’auto-dissout, toute conciliation devenue impossible entre les deux tendances.

Trois ans plus tard, quelques rescapés du CAPR participeront à la fondation par 20 lesbiennes et 2 pédés du FHAR, Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire.

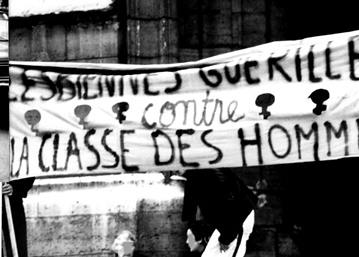

En 1969, Monique Wittig publie "Les Guérillères" aux Éditions de Minuit. L’élément constitutif est cette fois le pronom Elles représentant une entité collective, et utilisé ici comme un personnage tandis que le moteur du livre est la fureur et le mouvement. On pourrait dire que Les Guérillères est l’annonce du MLF, ou plutôt de ce qu’il aurait pu aussi être.

Jeanne Galzy publie "La Surprise de vivre" chez Gallimard avec une belle histoire d’amour entre femmes qui se poursuivra pendant plusieurs tomes.

Elula Perrin ouvre à Paris avec Aimée Mori la discothèque "Le Katmandou", qui deviendra pour longtemps un haut lieu des nuits lesbiennes.

MLF : 1970, année zéro

Rappel d’une vérité simple : personne n’a fondé le Mouvement de Libération des Femmes. On ne décrète pas un mouvement social, surtout composé d’une telle multitude de courants et de groupes. Mais c’est l’année 1970 qui est considérée comme le début du mouvement : c’est une année riche en mobilisations féministes, avec une prise de conscience plus large des revendications. Le moment fondateur du MLF est, par convention, la manifestation sous l’Arc de triomphe le 9 août 1970 où douze femmes, dont plusieurs lesbiennes, déposent, de manière ironique, une gerbe à la femme du soldat inconnu. (3)

Une partie du MLF se réclame d’un "féminisme radical", coupant à la racine l’idéologie naturaliste et son idée de "la Femme". Dans une société non patriarcale, les individus se rencontreront sur le fondement de leur singularité. Il s’agit pas de revendiquer le droit à la différence (qui conduit à l’oppression) mais le droit à l’autonomie.

Le féminisme radical des années 70 refuse toute ingérence des groupes politiques existant dans sa problématique, il considère que les femmes appartiennent à une même classe sociale victime d’une dynamique oppressive, la classe des femmes. La classe des hommes étant la classe des oppresseurs.

En 1978, le féminisme radical se dotera d’une revue trimestrielle théorique intitulée Questions féministes.

Mais les débuts de la non mixité se situent déjà en mai. Un débat sur l’oppression des femmes, organisé par des femmes à la Faculté de Vincennes, exclut pour la première fois les hommes. Grâce notamment à cette non mixité, dont on ne dira jamais assez le caractère fondamental, les lesbiennes vont investir massivement le MLF. Cette non mixité a permis l’émergence d’une reconnaissance, d’une pratique, d’une parole, d’une pensée collectives. Elle a permis aux femmes et aux lesbiennes l’acquisition de l’indépendance. Les lesbiennes ont entendu et appliqué à cent pour cent les célèbres slogans féministes "Le privé est politique" et "Notre corps nous appartient" (1)

Les lesbiennes se montrent. Elles écrivent en mai dans L’Idiot international n° 6 l’article Combat pour la libération des femmes, elles écrivent dans tous les numéros du journal Le Torchon brûle, et en juillet dans le n° spécial de la revue Partisans Libération des femmes année zéro. Les chercheuses lesbiennes féministes telles que Christine Delphy et Nicole-Claude Mathieu écrivent les premiers articles respectivement de L’Ennemi principal et L’Anatomie politique qui offriront par la suite un apport théorique si important au féminisme. Kate Millet publie sa thèse Sexual politics (titre français La Politique du Mâle) qui devient rapidement une bombe au service du féminisme.

Jocelyne François publie Les Bonheurs au Mercure de France

En janvier 1971, Delphy, Wittig et d’autres forment un groupe de réflexion, les Féministes révolutionnaires, premier groupe lesbien se revendiquant tel, fort d’une cinquantaine de lesbiennes. En février, vingt lesbiennes et deux pédés fondent le FHAR (Front Humanitaire Antiraciste) après que de jeunes lesbiennes, notamment, aient sérieusement perturbé le 10 mars l’émission de Ménie Grégoire L’Homosexualité, ce douloureux problème.

Le FHAR, devenu entre temps Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, va bousculer par sa présence au défilé du 1° mai le monde syndical et ouvrier aussi homophobe que la bourgeoisie et les classes dirigeantes. Mais son esprit d’anarchie créative causera sa perte car il se laisse déborder par les militants les plus extrêmes. Il s’auto-dissoudra en 1974. Néanmoins il va essaimer en région dans les grandes villes et sera à la base de mouvements associatifs contestataires. Cette parole ne va plus s’éteindre, surtout au sein de la jeunesse.

En septembre, le FHAR publie un recueil de textes radicaux sous le titre "Rapport contre la normalité". Les textes des lesbiennes invitent leurs frères homosexuels à se déphallocratiser, et réfléchissent sur le lesbianisme révolutionnaire dans un article signé M. On y lit déjà que "l’hétérosexualité fait partie intégrante des rapports de domination du système.", thèse qui sera développée, affinée, moins de dix ans plus tard par Monique Wittig et les lesbiennes radicales. (1)

Une cinquantaine de lesbiennes a quitté un FHAR envahi par les pédés et leur problématique pour créer Les Gouines rouges, bientôt rejointes par les Féministes Révolutionnaires.

Mais les lesbiennes se sentent mal aussi avec les hétéroféministes du MLF. Les Gouines rouges, qui se veulent un lien entre le FHAR et le MLF, dénoncent l’oppression dont les lesbiennes sont victimes au sein du mouvement, notamment l’invisibilité et le silence forcés pour soi-disant ne pas effrayer les femmes, alors que les lesbiennes sont de toutes les batailles et manifestations, quand ce ne sont pas elles qui les organisent ! Les féministes dans l’ensemble ne renvoyèrent jamais l’ascenseur. (1)

En mai 1972, Le MLF organise des Journées de dénonciation des crimes contre les femmes, où bien sûr le thème de l’oppression des lesbiennes n’est pas prévu. Les Gouines rouges montent sur la scène, invitent les lesbiennes de la salle à les rejoindre, lisent leur tract au micro... (1)

"Les réunions des Gouines rouges se sont espacées, raconte M.J.Bonnet. Trop jeunes, inexpérimentées, privées de modèles identitaires, d’histoire et de culture propre, nous n’étions pas prêtes à affronter le regard extérieur pour nous affirmer ailleurs que dans le MLF. Le groupe disparaîtra début 1973." (1)

Les lesbiennes avec les féministes et/ou les gays. Un mouvement lesbien indépendant ?

En 1973, paraît aux Éditions de Minuit Le Corps lesbien de Monique Wittig. Là, les hommes sont complètement absents ainsi que le genre masculin, la question du genre est dépassée. Les femmes sont sujets et non plus objets, leurs corps leur appartiennent, le principe d’intégrité du corps dans toutes ses parties est le principe directeur du texte. Mais le J/e qui s’adresse au T/u, les M/on, M/a, M/es soulignent la nature implicitement divisée de toute femme qui cherche à se constituer sujet de son propre discours. (4)

D’autres groupes de lesbiennes vont se créer à Paris, autonomes ou toujours en lien avec le MLF, et en province : Le Front lesbien international 1974-76, Le Groupe des lesbiennes féministes 1975-78 et son journal, Le Groupe des Lesbiennes de Paris 1977 et son journal Quand les femmes s’aiment, Le Groupe lesbien du Centre des femmes de Lyon met en place le premier restau associatif et non mixte, L’Invitée, à Aix en Provence, créé et géré par des lesbiennes (1978-1984).

Le Front lesbien international a été un projet lancé entre autres par Monique Wittig. En France, cette initiative a été très mal perçue par les lesbiennes et les féministes révolutionnaires, ce qui a poussé Monique Wittig à partir vivre aux USA. En effet, elle a violemment été persécutée par des féministes lesbiennes qui lui reprochaient de "se couper de la masse des femmes". Elle a été prise comme bouc émissaire, ce qui était d’autant plus facile qu’elle était isolée.

En 1975, Gayle Rubin publie à New York The Traffic of women, L’économie politique du sexe. Elle pense notamment que l’organisation sociale du sexe repose sur le genre, l’hétérosexualité obligatoire et les contraintes qui pèsent sur la sexualité des femmes. (5)

En 1976, Les Insoumises de Genève produisent une video de SCUM Manifesto de Valérie Solanas, réalisée par Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig Monique Wittig et Sande Zeig publient Brouillon pour un dictionnaire des amantes chez Grasset. Les concepts de "femme" et de "mère", notamment, y sont redéfinis de façon très subversive. L’histoire des lesbiennes, détruite par le patriarcat, est réappropriée et restituée dans sa totalité. (4)

En 1977, l’américaine Anita Bryan, au cours de sa campagne anti-homo, appelle au meurtre avec son slogan Tuer un homosexuel pour l’amour du Christ ! À Paris, une contre manifestation à l’initiative des lesbiennes du MLF se tiendra avec plus de 500 personnes.

- Plusieurs rencontres lesbiennes se tiendront, à Lyon, Exoudun, Toulouse.

- La revue Questions féministes, où plusieurs théoriciennes lesbiennes publieront des articles, sort son n°1.

Elula Perrin publie son premier livre "Les Femmes préfèrent les femmes". Elle participe ensuite à une émission-débat à la télévision où elle parle sans complexe de son homosexualité.

En 1978, c’est le procès d’Aix : deux homosexuelles qui campaient sont violées à plusieurs reprises par trois hommes. Gisèle Halimi plaide, au nom du collectif Choisir, avec une solidarité féministe très forte. Les victimes, les femmes et les féministes sont ouvertement insultées et attaquées physiquement. Les violeurs bénéficieront de circonstances atténuantes et n’écoperont que de quelques années de prison.

- En décembre, une lesbienne est violée à Paris dans un café du 13°. Ouverture à Paris de la librairie Carabosse et du café littéraire Barcarosse.

- En mai 1979, n°1 de Masques, revue des homosexualités, des lesbiennes du GLP en sont aussi à l’initiative.

- En mars, Le GLP organise à l’AGECA une rencontre sur le thème Lesbianisme et Féminisme. Ce thème de fond sera maintes fois repris dans des débats ou des rencontres. Dans les textes de ses rencontres de 1981-82, le FLR y consacre plusieurs articles.

- En juillet 79, première Université d’été homosexuelle à Marseille et création du Comité d’Urgence Anti Répression Homosexuelle (CUARH) qui publiera un journal, Homophonies. Plusieurs militantes lesbiennes y participent.

- En décembre, création du Groupe des lesbiennes de Jussieu.

Des rencontres d’été vont réunir des centaines de lesbiennes féministes : août 77 Exoudun, juillet 79 Paussac, juillet 80 Marcevol, Juin 81 L’Euzières, rencontres qui restent dans toutes les mémoires et dont on parle encore des années après.

Le lesbianisme radical

The straight Mind, de Monique Wittig, a d’abord fait l’objet en 1978 à New York d’une communication en anglais dédiée aux lesbiennes américaines. Cet article est initialement paru en français dans Questions féministes n°7 en 1980 sous le titre La Pensée straight, puis en anglais sous le titre The Straigt Mind dans Feminist Issues n°1 volume 1 cette même année.

Le cheminement de la pensée lesbienne entamé en 1970, passant par une visibilité de plus en plus grande, la revendication de la non mixité avec les hommes, puis la non mixité avec les hétéroféministes, par les multiples rencontres lesbiennes puis la prise de conscience du rôle politique de l’hétérosexualité et de la force politique que peuvent représenter les lesbiennes, aboutit en 1980 à la naissance du lesbianisme radical puis à la création d’un Front des Lesbiennes Radicales en mars 1981. La pensée politique lesbienne révolutionnaire apparaît enfin noir sur blanc.

Qu’est-ce que le lesbianisme radical ?

Monique du FLR en donne deux définitions :

"Le lesbianisme radical quant à lui est un mouvement dont la stratégie pose que la libération de toutes les femmes ne pourra venir que d’une mise en cause radicale du pouvoir hétérosexuel." (textes rencontre novembre 81 p.26)

"Le lesbianisme radical est une pratique de vie qui vise à accroître la dimension politique subversive incluse dans toute expérience lesbienne." Elle poursuit et approfondit (textes rencontre juin 82 p 37-38) : en la collectivisant... en systématisant... en proposant des alternatives... en la rendant manifeste... en l’articulant à une dimension offensive... en la posant comme champ d’existence et d’expérience...

7 mars 1980 : lors de la manif de la journée internationale des femmes, des lesbiennes radicales interpellent des hétéroféministes sur la collaboration avec les oppresseurs. Le lendemain, appel à la constitution d’un Front lesbien et création du FLR, en scission avec le MLF, afin de pouvoir dénoncer l’hétéropouvoir et combattre la classe des hommes.

- Création à Amiens du groupe des Digitales, lesbiennes radicales créatrices.

- En mai, première rencontre des lesbiennes radicales de Jussieu : lesbianisme politique et visibilité lesbienne. En juin elles organisent une manif avec les pancartes : Viol, crime politique contre la classe des femmes ; Créons nos espaces lesbiens ; lesbiennes, guerrières contre la classe des hommes ; l’hétéroféminisme est de la collaboration de classe. En juin aussi elles organisent une rencontre de lesbiennes de différents groupes : Une femme qui aime son oppresseur, c’est l’oppression. Une "féministe" qui aime son oppresseur, c’est de la collaboration.

- En octobre, réunion au Mans de féministes radicales d’où les lesbiennes de Jussieu sont exclues.

- Eté 1980, le collectif de Questions féministes se dissout suite à de violentes dissensions internes autour notamment de deux textes de Wittig. : On ne naît pas femme et La Pensée staight, où est développée l’idée-choc que "Les lesbiennes ne sont pas des femmes".

- Fin 1980, paraît Nouvelles Questions féministes n° 1.

En 1980, Jocelyne François publie Joue-nous "España", Geneviève Pastre De l’amour lesbien, Marie-Jo Bonnet, en 1981, Un choix sans équivoque.

Les textes du FLR

Le FLR organise en 1981 et 1982 deux rencontres, et les analyses politiques de ces lesbiennes radicales pourront circuler grâce aux transcriptions des textes de ces rencontres.

Comme toute pensée révolutionnaire, la pensée lesbienne radicale du FLR n’est pas sans soulever passions et affrontements, comme il en est de la pensée de Monique Wittig. Si le courant du féminisme radical du MLF a introduit la lutte contre l’idéologie de la nature et l’idée de La Femme, la revendication de l’autonomie par rapport aux partis politiques existant et le concept de classes de sexe, le lesbianisme radical va plus loin en dénonçant l’hétérosocialité comme le régime politique sous lequel vit le monde entier et en appelant à la lutte contre la classe des hommes et à la destruction des classes de sexe. Dès la première rencontre de 1981, un projet de plate-forme pour un Front de Lesbiennes Radicales apparaît.

Parallèlement à la reconnaissance de la richesse de la structure, se développe dans les textes de la rencontre de 1982, une analyse poussée des grandes difficultés de fonctionnement du Front. Pas moins de cinq contributions y sont consacrées.

Sont dénoncées les manifestations d’un confort moral et politique, de prises de pouvoir, de rapports de force, de rivalités, de non-dits, mais aussi les compromis, les complicités, les censures, le manque de pratiques collectives.

Pour certaines, "Le Front a été en grande partie un lieu d’empoignades" : situations de violence, pratiques destructrices, stéréotypées, rigides, négation et mépris des autres, manipulations, défaut de croyance en la légitimité et la force subversive du lesbianisme.

Il a été un lieu de malhonnêtetés politiques, de mépris des autres, d’élitisme, de prises de pouvoir et d’exclusions, de pratiques centralisatrices, de débats féroces, des discussions orageuses...

Ces critiques sévères et... radicales s’accompagnent de propositions qui insistent sur la nécessaire exigence politique, vis-à-vis de soi-même ; sur le nécessaire changement des rapports des lesbiennes entre elles, plus de chaleur, de confiance politique ; sur la nécessaire recherche de ce qui relève en nous de l’oppression, de l’idéologie.

Sur la nécessité d’un travail sur notre histoire, notre passé, et aussi nos perspectives.

Dans ce contexte de minorité dans la minorité, où tout le système connu était remis en cause et même renversé cul par-dessus tête, si les analyses et les théories débordaient de sens, les actions concrètes, par exemple la création de l’Orange mauve, étaient vouées à l’échec.

Parallèlement, le féminisme fait du lesbianisme radical son ennemi principal.

Ouverture à Paris de la Maison des Femmes Cité Prost dans le 11°, lieu non mixte, féministe, où se retrouvent beaucoup de lesbiennes.

En mai 1981, le MIEL, association lesbienne féministe très active, voit le jour et durera jusqu’en 1995. Françoise Renaud, dans Homophonies écrira en 1981 Il faut que les lesbiennes deviennent une force politique, qu’elles apparaissent comme telles...

Les violeurs d’une lesbienne féministe dans un café du 13° en 1978 sont acquittés. Elle a refusé en effet l’expertise psychiatrique imposée alors à toute victime de viol.

Dépénalisation de l’homosexualité en France.

Janvier 82, Espaces, mensuel d’information et de réflexion, fait par des lesbiennes radicales issues du FLR. Création de l’association Orange mauve en janvier 82, fête de soutien en juin.

6 mars, le Groupe Violences et Digitales d’Amiens crée et colle avec d’autres LR du FLR l’affiche Mobilisation générale contre la classe des hommes sur le parcours de la manif féministe.

8 mars, fête de l’Orange mauve, pour ouvrir un lieu lesbien politique non mixte et ouvert à toutes les lesbiennes.

Des LR émettent sur la radio Fréquence gay, ouvrent le restau l’Intempestive dans le 11°.

Juin 82, annonce de la création du journal Madivine par les LR de Lyon.

Septembre, réunion du FLR à l’Ageca pour régler les problèmes de fonctionnement et discuter des projets.

En octobre, dissolution de l’Orange mauve suite aux conflits au sein du FLR.

Un collectif de lesbiennes radicales, les Diabol’amantes publie Chroniques aigües et graves.

Le 18 octobre 1982, à Paris, 28 rue Dunois, fête lesbienne non mixte de soutien à l’Intempestive. Un homme à qui est refusée l’entrée tire à bout portant sur Françoise Bobin avec une carabine 22 long rifle. Lesbia paraît en décembre 1982.

Parution de deux revues lesbiennes radicales d’importance :

- Amazones d’hier, Lesbiennes d’aujourd’hui à Montréal, 25 numéros, jusqu’en 1999, qui accueillera certains textes du FLR et d’autres lesbiennes radicales.

- Les Lesbianaires à Bruxelles -Parution de la revue Clit 007 par des lesbiennes du Centre des Femmes de Genève.

- Un collectif parisien de LR, Les Feuilles vives, commence un travail d’archivage.

- Janvier 1983 ouverture de la CLE, Centre lesbien d’Echanges, par sept lesbiennes radicales, les diabol’amantes.

- Parution du premier et unique numéro de l’Agendienne par un groupe de LR.

- Les Archives Recherches et Cultures Lesbiennes seront crées à Paris en 1983.

- Le FLR disparaît, sans dissolution.

- Vlasta, revue francophones des fictions/utopies amazoniennes du début des années 80 donne la parole entre autres à Michèle Causse, Nicole Brossard, Marie-Jo Bonnet, Marylin Hacker, Barbara Deming, Mary Daly... et publie un n°4 consacré à Monique Wittig et à la recherche autour de son œuvre.

Après le FLR

Les initiatives continuent mais la pensée lesbienne radicale, ni lue, ni discutée, ni débattue, ni travaillée, meurt peu à peu en France et finit par être bien enterrée. On peut imaginer que les lesbiennes politiques ne voulaient pas revivre les douleurs et difficultés du FLR. Mais de là à laisser tomber dans l’oubli cette pensée, révolutionnaire s’il en fut !...(6) Heureusement elle continuera à se développer et s’enrichir au Canada grâce à l’irremplaçable revue AHLA. Elle a aussi fleuri un temps en Belgique grâce aux Lesbianaires.

Il faudra attendre 1989 pour qu’un nouveau groupe se crée : Perspectives lesbiennes radicales. Les rencontres qui ont abouti à la création de ce groupe ont démarré au départ de Bruxelles sous l’impulsion de l’association Artémys qui organisait tous azimuts des ateliers et discussions sur le lesbianisme radical. Un groupe de françaises et luxembourgeoises vint à Bruxelles. Il fut décidé ensemble de créer le groupe de réflexion PLR.

Trente ans plus tard, Danielle Charest, lesbienne radicale, co-fondatrice de la revue AHLA, redonnera vie à la théorie de l’hétérosexualité comme régime politique et approfondira les liens de ce système avec le néo libéralisme que nous vivons actuellement. (7)

Alors ne perdons pas courage. Claude, ex du FLR, écrit en 2013 (8) "Il reste des traces... D’abord il y a nous. Je veux dire que des lesbiennes radicales sont toujours là, isolées, sans grands moyens, mais vivantes, et tant que nous sommes vivantes l’hétérosystème doit se méfier parce que les dispersées d’aujourd’hui peuvent retrouver le chemin du rassemblement. Je ne dis pas cela en nourrissant de faux espoirs, je sais que c’est possible, c’est tout. C’est un travail de fourmi mais c’est possible. Allez copine(s), courage !"

(1) Brigitte Boucheron Introduction à une histoire du mouvement lesbien en France www.bagdam.org/articles/mvmtlesbienbb.html

(2) Ce paragraphe est librement inspiré de Dominique Fernandez dans L’étoile rose Paris 1978 Grasset, réédité en 2012, et en Livre de poche

(3) Prochoix n°46 Paris déc.2008 MLF Le mythe des origines

(4) Vlasta n°4 chapitre 3 Le discours radical de Monique Wittig

(5) Ce texte sera traduit en français en 1998 par Nicole-Claude Mathieu, n°7 des Cahiers du CEDREF, Université Paris7-Denis Diderot, sous le titre L’Économie politique du sexe

(6) Le silence, l’oubli, persistent de nos jours. Dans son article Lesbianisme et féminisme : une histoire tourmentée de 2012, salué comme une remarquable synthèse historique, Nathalie Chetcuti, chercheuse et sociologue, ne fait aucune allusion au FLR qui pourtant fut le premier à argumenter une critique du féminisme en tant que position politique par rapport à la libération des femmes.

(7) Danielle Charest La dictature de l’hétérosocialité Actes du colloque de la Coordination lesbienne en France Mouvement des lesbiennes Lesbiennes en mouvement Paris 2010 p.119

(8) Correspondance avec Marion Page, 2013

Ce rappel historique ne saurait bien entendu être exhaustif, compte tenu du foisonnement d’idées et d’initiatives caractéristique de la période considérée.

Il me faut souligner les travaux irremplaçables du groupe de travail de la Coordination lesbienne intitulé Chronologie lesbienne, et ceux de Martine Laroche qui leur ont servi de base caminare.free.fr, sans lesquels cet essai de mémoire n’aurait pu voir le jour.

Je dois également beaucoup à Brigitte Boucheron qui, dès 2007, a produit une Introduction à une histoire du mouvement lesbien en France, texte dont je me suis beaucoup inspirée.

L’article de Graziella dans les textes de la rencontre de 1981

Pour une analyse lesbienne radicale du féminisme p.39, fait, pour la première fois me semble-t-il, un essai de chronologie des événements féministes et lesbiens de 1970 à 80.

Ma reconnaissance va enfin à Martine et à Claude, ex du FLR, qui m’ont été d’une aide précieuse par leurs commentaires avisés.

Mes remerciements vont à toutes. Qu’aurais-je pu faire sans elles ?