Culture : Renée Vivien - la deuxième guerre mondiale - Michèle Causse

1 - Introduction sur le rôle du langage dans l’oppression des femmes. Présentation du livre de Michèle Causse "Contre le sexage".

2 - Regards sur trois autres publications de Michèle Causse, "Berthe ou un demi-siècle auprès de l’Amazone", "Pourquoi les gays ne peuvent-ils être les alliés objectifs des lesbiennes ?" Et "Qui a peur de Valérie Solanas ?"

Échanges prévus entre les interventions et pause de 20 mn entre les deux parties.

*Clin d’œil à la première et regrettée École lesbienne de Toulouse organisée par Bagdam en 2003 et 2004. Comme l’expression l’indique, il ne s’agit pas de discussions à bâtons rompus autour d’un verre mais bien de séances d’étude pour découvrir, approfondir et échanger ensemble.

Conférence en mp3 à télécharger. Durée 2h env.

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Marion Page et Claude Strano

L’homo sapiens, nom scientifique de notre espèce, dite plutôt espèce "humaine" (de humanus : propre à l’homme), utilise un langage qui divise ses populations en deux classes supposées dériver de la différence anatomique des sexes. Il y aurait les mâles, et par suite les expressions "les hommes", ou "l’Homme" auxquelles renvoie le genre masculin, accaparant le générique, représentant l’espèce entière, n’importe quel sujet dans l’espèce, et les femelles, genre féminin. En somme il n’y aurait qu’un genre en français : le féminin, le masculin étant l’universel, universel qui l’emporte sur le particulier. Vous avez toutes appris à l’école, dès 6 ou 7 ans, que le masculin l’emporte toujours sur le féminin. La maîtresse l’a dit, et peut-être aussi votre mère, et c’est écrit dans le livre de grammaire. De même le genre masculin apparaît toujours en premier dans le discours normal : les hommes et les femmes, le père et la mère, les garçons et les filles, les frères et sœurs, le mâle et la femelle etc.

La hiérarchie politique, économique et idéologique du pouvoir dans l’espèce humaine, hiérarchie au profit des hommes, serait ainsi prétendument le corollaire politique, social, et culturel d’une différence biologique. C’est pourquoi Nicole-Claude Mathieu parle d’ "anatomie politique" (1). Michèle Causse emploie les termes de "sexage" et "sex(c)ision".

Or, dans le langage qui structure nos représentations, ce grand coup de force se manifeste d’une rare violence, puisqu’il désigne la classe des femmes comme perdante, régit le langage commun, mais aussi le langage littéraire et scientifique, non sans dommage pour la moitié de la population. C’est là pour Michèle Causse l’injustice principielle, écrit sa collaboratrice E.P., qui disqualifie tout le système symbolique sur lequel est basé le langage de notre société. "Les mots ne sont pas innocents, ils sont l’expression d’un coup de force", et le genre est un système politique, peut-on lire dans Contre le sexage "Les mots de la langue du mépris contribuent à créer l’oppression, à l’actualiser en permanence, et à en pérenniser les effets." dénonce aussi Françoise Armengaud, philosophe du langage, dans NQF vol.19 N°1 en 1988. Avec le langage nous ne quittons donc pas le champ de la violence masculine contre les femmes. "Le langage est partie prenante de la production et de la reproduction de la société." écrit d’autre part Marina Yaguello, citée par FA dans son article.

Nous, lesbiennes, comment dire et comment nous dire avec un tel langage ? Hors de la classe des hommes et marronnes de la classe des femmes, nous parlons un langage imposé dès l’enfance : l’androlecte. Nous continuons à parler au masculin et à employer par exemple le nom de notre sexe, "le con" (du latin cunnus), comme adjectif injurieux. ou pour le moins péjoratif. Ainsi que tous ses dérivés connard, connasse, connerie etc. Sans y penser. Sans rien soupçonner.

Pourtant, "l’ère du soupçon" sur le langage courant a commencé déjà avec Nathalie Sarraute dès 1956 (2). Monique Wittig, grande admiratrice de Nathalie Sarraute, a continué avec son travail sur les pronoms personnels, vecteurs privilégiés du genre. Claire Michard et Claudine Ribéry (3) ont dénoncé dès le langage androcentré des scientifiques du langage. Framboise Leclère (4) a actualisé cette dénonciation dans des ateliers et dans son travail sur le dictionnaire. Michèle Causse, philosophe du langage et lesbienne radicale, propose dans Contre le sexage la production de nouveaux concepts pour une nouvelle vision du monde, celle où la Sapiens prend le relais de "l’humanité". Avec un nouveau langage.

À l’heure actuelle, une polémique se développe autour d’un amendement dans la loi sur l’école préconisant l’introduction de la notion de genre comme enseignement obligatoire. Mais il y a longtemps que le genre est inscrit dans l’école avec la fameuse règle de grammaire "Le masculin l’emporte sur le féminin" apprise dès 6 ou 7 ans. Les détracteurs de l’amendement (5) disent qu’avec cette "théorie du genre" (6) on va "déconstruire dans la tête des enfants la distinction naturelle entre l’homme et la femme", niant allègrement ce que l’on sait depuis Simone de Beauvoir, que "l’homme" et "la femme" sont des constructions sociales, des catégories politiques qui n’ont rien de naturel.

Que peut-on faire ?

Monique Wittig recommande l’emploi au maximum du pronom neutre "on" (Le Chantier littéraire p.146), du moins dans le champ littéraire en attendant mieux, et de se réapproprier un générique confisqué par la classe des hommes dans le champ théorique. Il ne s’agit pas de renverser la situation et de mettre le genre féminin gagnant sur le genre masculin, mais bien de déconstruire cette notion de genre qui pollue le langage humain. Michèle Causse s’y emploie dans son livre Contre le sexage. En proposant notamment de nouveaux pronoms personnels. La lecture de son article Stratégie d’annulation du genre dans les paraboles parasites de Monique Wittig, mis en ligne en 2009 www.lrdb.fr permet bien de cerner ce qui différencie sa démarche de celle de Monique Wittig.

Nos chercheuses font leur travail, elles cherchent, elles pensent, nous invitent à lire leurs travaux et à réfléchir par nous-mêmes. Car le savoir doit aussi sortir de l’université et être transmis. C est pour nous, lesbiennes, que Michèle Causse a écrit ce livre, remercions-la en le lisant et l’étudiant. Et relisons l’Anatomie politique de Nicole-Claude Mathieu, ainsi que Sexe, Race et Pratique du pouvoir de Colette Guillaumin (7).

(1) Nicole-Claude Mathieu, L’Anatomie politique, Éditions côté-femmes, Paris, 1991

(2) Nathalie Sarraute, L’Ére du soupçon, Gallimard, folio essais, Paris,1956, 2002

(3) Claire Michard-Marchal et Claudine Ribéry, Sexisme et Sciences humaines, Presses universitaires de Lille, 1982

(4) Françoise Leclère, Le Miso mis à nu, maronie @pair.com, 2008

(5) Campagne de SOS Éducation sur internet juin 2013

(6) Manuel SCIENCES classe de 1° L et ES, Hachette, chapitre 9 p.179

"Le genre, une construction sociale : La société construit en nous à notre naissance, une idée des caractéristiques de notre sexe. Ce qu’on appelle le genre, c’est cette construction sociale autour du sexe.

Le genre est un concept qui se réfère à la répartition des rôles masculins et féminins dans une société donnée, à un moment donné. Cette répartition contribue à la construction sociale de la masculinité et de la féminité à travers laquelle toute relation humaine est catégorisée. Tandis que la référence au sexe traduit une réalité universelle, la construction sociale du genre est variable dans le temps et l’espace.

Le genre concerne tout le monde, les hommes et les femmes, et leurs relations entre eux. Les rapports de genre se réfèrent à la distribution du pouvoir entre les femmes et les hommes dans un contexte donné. La dimension de genre comprend les conditions, les besoins et les priorités, les potentiels et les stratégies des uns et des autres ainsi que l’évolution des rapports de genre tout au long du processus de développement." Source : catalogue collectif sur les femmes et le genre des Universités de Toulouse et de Lyon

(7) Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du pouvoir, Éditions côté-femmes, Paris, 1992

Présentation du livre

Tout d’abord un petit paragraphe du livre de Colette Guillaumin qui a inventé le terme de "sexage" :

"Ce qui nous concernera ici est l’appropriation physique elle-même, le rapport où c’est l’unité matérielle productrice de force de travail qui est prise en main, et non la seule force de travail. Nommé "esclavage" et "servage" dans l’économie foncière, ce type de rapport pourrait être désigné sous le terme "sexage" pour ce qui concerne l’économie domestique moderne, lorsqu’il concerne les rapports de classes de sexe.

Colette Guillaumin Sexe, race, et pratique de pouvoir éd. Côté-femmes Paris 1992.

Michèle Causse écrit :

"De même qu’un jour a disparu l’esclavage, forme d’existence longtemps admise de nombreux humains, de même disparaîtra demain le sexage, forme également admise à l’heure actuelle de l’existence des êtres humains appelés femmes (du latin foemina de moindre foi). Dans cet ouvrage Michèle Causse s’attache à montrer que la condition de celles qu’on appelle "dividues" n’est pas éternelle et qu’un jour prochain elles ne se laisseront plus sexiser ni sexualiser, mais seront des êtres non divisibles, dotés d’un soi à soi.

La construction des genres apparaîtra alors pour ce qu’elle est : une monstruosité conceptuelle émanant d’un diviseur et au bénéfice de lui seul.

L’inventivité lexicale est ici mise au service de toute l’espèce sapiens afin que ne règne plus sur terre le seul langage jusqu’ici connu et placé sous le signe du phallus à savoir l’androlecte. L’apparition de l’alphalecte à laquelle nous assistons ici met fin à l’empire du (seul) sens et instaure les conditions d’une éthique de vie pour tous les corps parlants de la planète."

Ainsi Michèle Causse présente-t-elle son livre Contre le sexage. Dès les premières pages elle note sa reconnaissance à E.P. et F.L. ses collaboratrices, et dont les citations enrichissent le texte tout du long. Ainsi qu’aux nombreuses chercheuses féministes dont la pensée l’a nourrie et accompagnée.

Nous avons la chance d’avoir avec nous ici et maintenant EP et FL, ainsi que CS, professeur de philosophie, qui pourront, si elles le veulent bien, nous aider à appréhender certains mots ou concepts qui nous poseraient question.

L’inventivité lexicale

diviseur : mot par définition masculin qualifiant le dominant qui s’arroge le pouvoir de classer et hiérarchiser ses semblables en fonction d’un seul critère jugé pertinent, les organes sexuels, et le droit de faire de l’un, homme et l’Humain, et de l’autre femme, femelle de l’Humain.

Voir Claire Michard

dividue : mot par définition féminin désignant celle qui a été divisée, c’est-à-dire appropriée, nommée et parlée. Ne lui est laissée que l’exercice contrôlé (par les nécessités du Diviseur local) d’une fonction biologique : la procréation.

Voir Paola Tabet, Marylin Waring

dividuelle : dividue en phase d’évolution vers l’individualité

individue : celle qui, ayant reconnu la confiscation su symbolique par le Diviseur, ne permet pas à la division de s’opérer sur elle et en annule les effets en faisant advenir dans et par le langage sa propre nomination et sa représentation.

sexision : opération qui consiste à muer en relative et particulière une animée douée de raison, dès lors exclue de l’universel et contrainte d’assumer l’immanence de l’espèce.

sexualisation : expérience distinctive des dividues en tant que telles, à savoir la soumission à l’acte sexuel, dit coït, par le sentiment dit amoureux, conçu comme réponse au prétendu " instinct sexuel" défini par le diviseur.

Voir Catharine MacKinnon

gyné : mot antonyme de femme désigne les créatures parlantes, causes et effets d’elles-mêmes.

gynandre : mot antonyme d’homme. Désigne dans le réel l’animé de la Sapiens doté des chromosomes xy, et, dans le symbolique, celui qui a pris conscience de l’us et partant abus commis par son semblable envers celles que les hommes appelaient femmes.

Voir Stuart Mill, Welzer-Lang etc.

sexolecte : langage sexisant et sexualisant que parlent tous les humains. Elaboré par le détenteur du phallus dominant, il instaure l’inégalité entre les animés de l’espèce dite humaine. Le seul sexolecte existant est l’androlecte.

androlecte : langage parlé par tous les corps parlants de la planète, quelle que soit la langue, vient du grec andros qui signifie homme. L’androlecte, qui passe pour neutre et émanant des humains en général, véhicule en fait la pensée, les visions et visées d’un sexe dit fort (mâle) au détriment d’un autre dit faible (femelle).

alphalecte : langage qui reconnaît à tous les vivants une valeur égale.

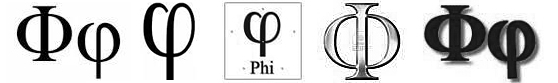

Phi : symbole représentant le phallus (lettre grecque représentant le ph en français)

Voir Luce Irigaray.

Images correspondant à lettre phi

Référent par excellence qui gouverne le réseau des signifiants, induit la représentation des êtres, des choses et du monde...Imposé comme universel, phi, expression d’un fantasme mâle, organise les échanges, définit les statuts, établit les échelles de valeur. Ce symbole organise le rapport des corps à la chaîne signifiante depuis le début de l’humanité... Phi instaure la prévalence d’un centre phallique autorisant les uns à s’approprier les unes, le sens, et le langage. Partout où règne phi, règne la violence, et d’abord dans le langage qui préexiste à tout, et nous enveloppe dès avant la naissance.

Première partie : les dividues

Y sont étudiés de près les modes de sexage, sexision et sexualisation et ensuite les effets du sexage. Une analyse des textes des dividues d’hier et d’aujourd’hui termine cette première partie.

Le chapitre Effets du sexage concernant les perceptions (vue, ouïe, toucher et la construction des dividues avec leur rapport perverti au monde) me semble particulièrement innovant.

Celui concernant l’amour, sa définition, les romans d’amour puis de mort (policiers), dans leurs versions Diviseurs et Individues est tout aussi passionnant.

Me sont revenues en mémoire les magnifiques travaux de Nicole-Claude Mathieu et Colette Guillaumin qui ont décortiqué par le menu l’appropriation des femmes et les rapports de domination. Michèle Causse continue à sa façon si particulière en ajoutant 110 pages consacrées aux lesbiennes que nous sommes dans toutes nos variantes (aussi nous a chantées Nicole Brossard par exemple dans La Lettre aérienne). Dé/générées dotées d’une langue de résistance, nous luttons contre les Diviseurs.

Deuxième partie : les Individues dites Gorgones, en référence aux monstres mythologiques, notamment Méduse qui changeait en pierre ceux qui la regardaient et représentait l’ennemi à combattre.

Gorgones : Individues à l’origyne de la conception sapiens du monde. Ayant dénoncé le point de vue unilatéral qui organise le rapport entre les êtres, elles ont soustrait leur corps aux échanges convenus par les Diviseurs et trouvé dans leur face à face la condition nécessaire et suffisante à l’élaboration d’un symbolique sans précédent Voir Kate Millet... Monique Wittig... Nicole Brossard... Louise Turcotte... Danielle Charest... etc.

Comment naît alpha : (a), qui remplacera phi.

EP a élaboré l’alpha langage, disant

"L‘enjeu est de taille : il s’agit de faire exister dans le symbolique une lettre, un symbole qui mettra fin au pouvoir jusqu’ici sans limites de phi dans la représentation, par conséquent de l’être et du pouvoir. Car alpha a pour fonction de régler le rapport du sujet au signifiant. L’ensemble des signifiants articulés dans des chaînes ont pour fonction de faire être ou de refuser l’accès à l’être. Phi n’est plus dorénavant le signifiant qui règle le jeu de la structure, le seul opérateur à partir duquel les choses prennent corps et existence. Jeu qui d’ailleurs, comme le montrent les individues est grippé. Il n’y a pas même de jeu mais un seul "je", celui du Diviseur. C’est pourquoi je propose d’opposer alpha à leur analyse. Un jour viendra où ce signifiant sera reconnu comme universel qui englobe l’existence des corps parlants."

Une pré/disposition avait été niées aux gynés : expérimenter le monde sous leur angle. Les femmes n’ont pas vocation à faire univers (dictionnaire de la psychanalyse de Chemla). Michèle Causse insiste "Alpha est une nécessité non pas historique mais structurelle...Alpha ne tient pas de la circonstance mais de la nécessité à ce qu’un ordre, le symbolique, dans lequel se déploie la pensée, la reçoive."

L’apport gynéiste : faire reconnaître un nouveau discours d’autorité, son vocabulaire, ses termes d’adresse et de référence, la représentation du monde qu’il véhicule.

Que se passe-t-il quand un Diviseur rencontre une Individue ? L’apparition des In/dividues est pour le Sexeur une catastrophe épistémologique.

Le chapitre la Sapiens parle de nous, de ce qui se passe quand une Individue rencontre une autre Individue, quand des Individues se rencontrent collectivement. C’est un chapitre très émouvant où l’on se reconnaît, où on se sent légitimées, où est mise en mots la différence d’amour avec l’autre, celui prescrit et dit par le Diviseur. C’est un chapitre qui m’a passionnée.

Le livre se termine sur une description de la politique des anatomies, tellement opposée à celle des Diviseurs. Le corps des Gorgones est un territoire qui n’appartient pas à l’ennemi, c’est le lieu privilégié de l’échange, un corps total où l’être s’extasie tout entier. Une Gorgone se définit par la qualité de l’attention qu’elle prodigue à l’autre être, à elle-même, à la relation. Chez les Gorgones, aucune norme ne décide de la beauté, de la santé, de la désirabilité. Elles sont libres de vouloir ou de ne pas vouloir. Leur espace mental est infini. Il ne leur manque assurément rien. L’hymen, le clitoris, les seins, les menstrues sont vues autrement.

Le corps des unes est pour une dividue le lieu de l’aliénation, pour une gynéiste un lieu de lutte. Pour une Gorgone, le corps produit un texte représenté en alpha et dont la lecture inédite déboute toute représentation en phi.

J’ai aimé qu’elle parle de nous et pas seulement de l’oppression des "dividues". Je m’étais déjà régalée des textes de Geneviève.Pastre (De l’Amour lesbien et Le Bien aimer) et de Nicole Brossard, dont La Lettre aérienne m’avait enchantée. Une des phrases majeures pour moi restera cette description de l’amour lesbien "Les deux amantes sont à égalité d’écoute et de parole. Autrement dit, chacune produit un texte (sexte dirait Cixous) que l’autre entend et auquel elle répond. Les deux amantes sont à l’origine de deux textes qui font rhizomes et s’enrichissent du texte de chacune." Tantôt les textes de la rencontre sont à égalité (compatibles ou non)... Tantôt les deux textes ne sont pas à égalité... L’image de l’amour-texte m’a vraiment parlé au plus profond.

Lecture d’extraits du chapitre intitulé "de amore inter pares". Chapitre III de la deuxième partie.

Tout cela, nous l’avons plus ou moins nettement senti, ressenti, découvert à un moment ou à un autre, exploré à notre façon. Nous avons reconnu la sexision et la sexualisation, plus difficilement le poids de l’androlecte, nous avons eu l’intuition du phi à défaut de le nommer clairement. En lisant ce livre, autre chose se passe, car tout est nommé, existant, densifié par le langage. L’horizon s’ouvre sur une utopie, à laquelle nous n’osons peut-être pas croire, mais l’idée du voyage fera son chemin car les lesbiennes sont de grandes voyageuses dans l’espace et dans le temps aussi dans leur cerveau. Le cerveau des gynés, cet organe tabou pour les Diviseurs.